こんなの基礎中の基礎じゃん!

でも、その基礎が身についていないんです。

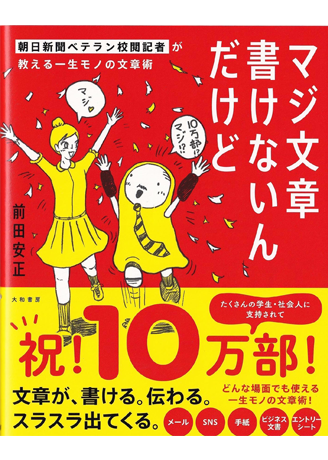

「文章が苦手」「どう書けばいいかわからない」と感じているあなたのための一冊です。社会に出るとメールや企画書、稟議書など、思った以上に文章に触れる機会が増えます。AIが進化した時代でも、最後に人を動かすのは、自分の言葉で組み立てたストーリーです。本書では基礎となる「文章力」をわかりやすく解説。エントリーシートに悩む学生を中心に話は進みますが、ビジネスパーソンにも強くおすすめできる、実践的な指南書です。

AIに、想いや心情は書けない。

そこにこそ、文章の価値がある!

AIが秒速で「文章らしきもの」を量産する時代──それでも「書く意味」は失われません。

本書は、AIには決して届かない「思考や感情を宿す文章」の価値を解き明かします。

30年以上、新聞社で校閲に携わり、10年にわたりコラムを書いてきた著者が、「言葉を文にし、文を文章にする」とはどういうことかを具体的に解き明かします。

単なる文章術ではなく、「なぜ書くのか」「何を伝えるのか」を考えるための知的挑発に満ちています。

接続詞をうまく使って

文章の違和感をなくそう!

「しかし」「だが」「ところが」──たった一語で文章の流れを変える接続詞は、文章の行く道を示す羅針盤と言えます。

本書は、接続詞を五十音順に並べ、意味や使い分けを実例付きで解説。法律文書にも関わる微妙な違いまで一目でわかります。索引を探す手間もなく、辞書のように引けて、読み物としても楽しめる構成。

接続詞を自在に操れば、文章は驚くほど伝わりやすく表情豊かになります。常に手元に置いて使いこなしたい一冊です。

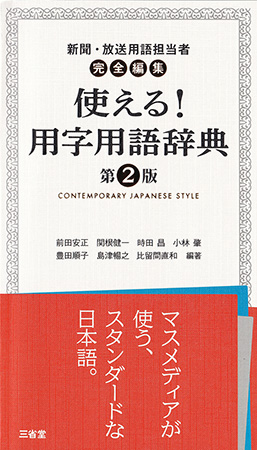

日本語表記の疑問

この一冊で解消します!

「越える」と「超える」、「お茶の水」と「御茶ノ水」──この表記の使い分け、ご存じですか?

本書は1万5000語以上を収録し、こうした用字・用語の使い分けから最新のカタカナ語、ジェンダー関連まで徹底解説。長年、新聞・放送の現場で社会変化と言葉をウオッチしてきたプロが編纂した、唯一無二の「ことばの灯台」です。

辞書として引けるのはもちろん、読むだけで語彙力と表現力が磨かれる。言葉を使いこなしたい人に必携の一冊。

文章は、言葉の仕組みと

助詞の使い方が重要なんです!

文法を正しく意識しながら、分かりやすく誤解のない文章を書くための本です。

著者は、30年以上、新聞社の校閲部門に籍を置きながら、言葉に関するコラムを10年書き続けてきた文章と校閲のプロです。現場経験をもとに「てにをは」や用字・用語の判断など、文法をどう活かせば読み手に伝わる文章になるのかを具体的に解説します。

文法を実践に結びつける内容なので、仕事や日常で恥ずかしくない文章を書きたい人に最適な一冊です。

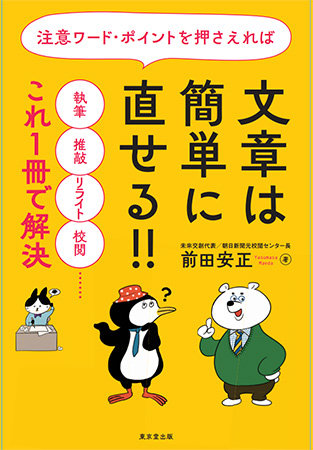

文章は科学的に説明できる。

感覚に頼って直してはいけない!

「この文章、どう直せばいいの?」──多くのビジネスパーソンが抱える悩みに応える、実践的な文章の直し方を伝授します。

本書は、推敲やリライト、編集、校正・校閲に役立つ内容に特化しています。文章修正のノウハウというより、いかに文章を鍛えるかという視点で解説しています。

注意すべき言葉やポイントを示しているため、伝わりやすい文章に修正する方法が具体的に理解できます。いわば「文章の筋トレ」指南書と言えます。

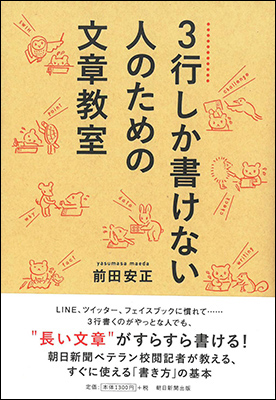

縦横無尽に文章を

展開させるヒントが満載!

「3行で手が止まる」「どう書き始めればいいかわからない」──そんな壁を突破するための実践書です。

日本語でコミュニケーションを取っている僕たちは、しかし日本語で文章を書く訓練を受ける機会がほとんどありません。その結果、社会人になってから文章の書き方がわからず悩む人が後を絶ちません。

本書はたった3行から始めて、5行、10行・・・と文章を伸ばす具体的メソッドを紹介。「伝わる力」を鍛え、読み手に届く文章を目指します。

「楽しかった」「面白かった」の先に

あなたの書くべきことがある!

「書くことが見つからない」「文章が続かない」と悩むあなたに向けた実践的な手引書です。

1行、1行書き足しながら、わかりやすく伝えるために必要な事柄を肉付けする方法を探っていきます。5W1HのWHYに焦点を当て、読者を意識した書き方を学びます。

最後は「起承転結」を使って、実際に1000字ほどの文章を紙上ワークショップとして作成。感覚に頼らず、観察、体験を基に誰でも取り組める方法を解いています。

*改題して王様文庫に収録

「なんで、なんで」と問いかけて

観察力、思考力、表現力を磨こう!

文章を書くためには、型を身につけることが必要です。それはパターン化した文章を書くためではなく、創造力を引き出すための型です。

本書は3ステップのワークシートを使って「なぜ」を問いかけながら、文章を書く構成です。小学生向けのワークショップを開いた際に、保護者の方から「全く書けなかったのに・・・」と驚嘆の声が上がりました。

小学校低・中学年向きの絵本仕立ての本ですが、大人にも役立つノウハウが詰まっています。

恥をかきたくなければ、

これだけは知っておこう!

正しく磨かれた語彙は相手を説得し、自らを表現するための強力な武器になります。

慣用句や四字熟語、敬語の理解を曖昧なまま使うと、誤解を招いたり、信頼を失ったりする危険があります。本書は、学生から社会人まで必須の語彙を厳選し、由来や本来の意味、使い分けをわかりやすく解説しています。

文化庁の世論調査も取り入れ、言葉の変化や現代的なニュアンスまで確認できます。語彙力は最大の知的防具であり、知性を武器に変えます。